「ホームページって、本当に必要?」

「何か役に立ってるの? 」

「そもそも、意味あるの?」

そんな疑問を感じたことはありませんか? そこで改めて、ホームページの役割や存在意義について、メリットやデメリットの観点でまとめてみました。

今や建設業界に限らず、あらゆる業種において インターネットが受発注の起点となる時代です――。ぜひ、今後の事業活性化にお役立てください!

世の中全体が、ここまで大きく変わってきています

個人事業主でも、ビジネス用にホームページを持つのが当たり前の時代。でも、本当にホームページは必要なのでしょうか?歴史を遡れば、確かにインターネットがない時代もあり、それでもビジネスは成立していました。

チラシ配布、電話営業、飛び込み営業、接待、縁故・知人紹介、OB客の掘り起こし…。アナログだけでも仕事は取れていましたし、今でもこの手法が通用するケースもあります。

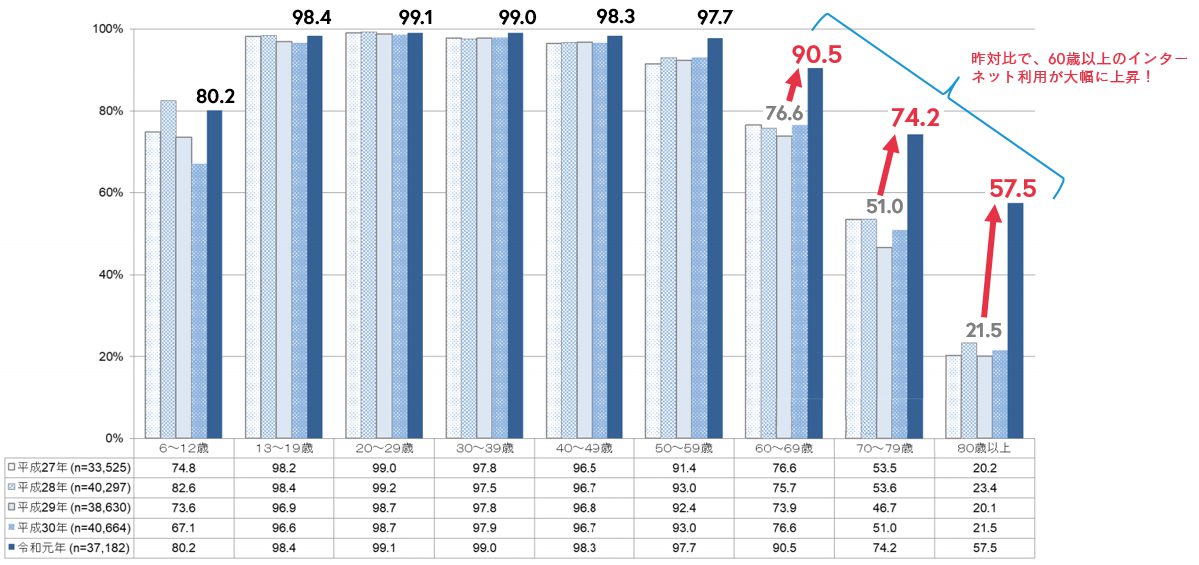

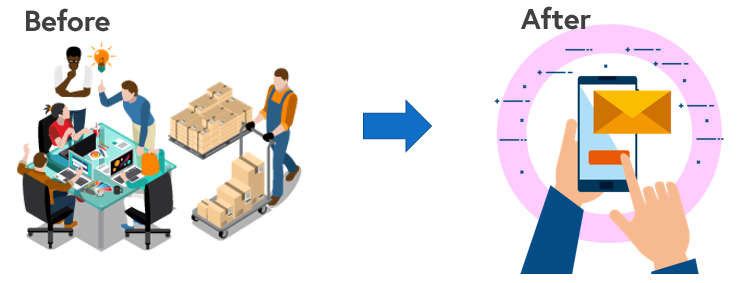

ただし今の時代、ほとんどの方の手元にスマートフォンがあり、時間や場所を問わずインターネットに接続できる環境です。 ネットショップが売上を伸ばしていることからも分かるように、買い手は、手軽に情報入手できるほうへと流れています。 そう考えると建設業界でも、インターネットの活用は、もはや無視できない時代になってきていると言えます。

▲国内のインターネット利用状況を見ると、2018年から2019年にかけて、特にシニア層が大幅に伸びています。もはや老若男女問わず、全世代がインターネットに接する時代であることが分かります。(出典:令和元年通信利用動向調査|総務省)

とはいえホームページを持つことによって、どんなメリットがあるのでしょうか?

すでにホームページをお持ちの方は、これから挙げるメリットが出ているかどうか、役目を果たしているかどうかの確認項目としてお使いください。

メリット1:会社としての信用が増す

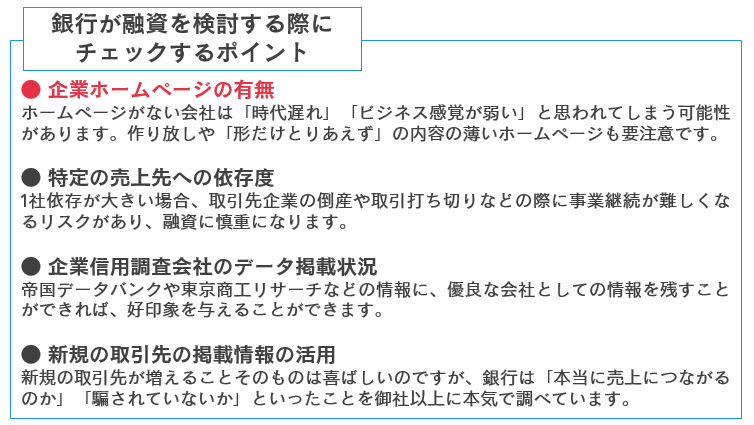

まず1つ目に挙げられるのは、信用です。例えば皆さんが新しい企業との取引を始めようとするとき、「どんな会社か?」「本当に信頼できる会社か?」を調べると思います。これらの情報がホームページに記載されていれば、決断も早いのではないでしょうか?

これは御社の顧客にとっても同じこと。さらに、銀行から融資を受ける際も同様です。

銀行側が融資先をチェックする項目に「ホームページの有無」があります。これは会社の「将来性」や「安定性」を測る尺度の1つで、ホームページを作っていなければ「時代遅れ」「ビジネス感覚が弱い」と判断するのだそうです。

メリット2:確度の高い受注ルートが1つ増える

ホームページを持つことで、お問合せフォームから見積り依頼などが入る可能性があります。つまり、電話やメールのほかに、受付窓口が1つ増えることになります。

しかも24時間365日、文句ひとつ言わず受付してくれるのも良いところ。「現場に入っていて電話に出られなかった」「事務所に誰もいなくて対応できなかった」 といった機会損失を防ぐことができます。

さらにここで重要なポイントとして、そのお問合せは御社側から働きかけて獲得したものではなく、顧客自らが数ある同業者の中から御社を選び、お問合せをしてくれている点。お問合せが発生した時点で、すでに受注確度が高めなのも特長です。結果、売上を増やす可能性は高まります。

メリット3:情報発信しやすい便利な営業ツールに

ホームページがあれば、そこで自社をアピールしたり、情報発信が簡単にできます。

たとえば取引先に会社概要や実績集を送る場合、以前はパンフレットを編集してデザイン発注して、印刷して発送して…というように、時間も費用も掛かっていました。しかしホームページがあれば、URLを送るだけ。無制限でたくさんの人に伝えられ、在庫が足りなくて増刷するという心配もありません。

また小回りが利くのも特長で、完成見学会や相談会の告知なども、スピード感を持って公開告知できます。年末年始や夏期休業など、取引先へのちょっとしたお知らせにも便利です。 さらにInstagramやFacebook、あるいは他のホームページへのリンクなど、他媒体との連携も得意。ターゲットを絞った効率の良い広告を打てるのも、インターネットならではの特長です。

メリット4:広告の費用対効果が優れている

「メリット3」で、インターネット広告の効率の良さをご紹介しましたが、もう少し深掘りしていきましょう。

1つの市区町村(仮に5万世帯)に新聞の折込チラシを配布した場合、費用はデザイン・印刷込みでおおよそ20万円程度。チラシの反響率は0.01%と言われていますので、5人程度のお問合せを獲得できる見込みです。

同じ額をインターネット広告に掛けた場合、約4,000人を御社のホームページに誘導でき、16件程度のお問合せを獲得できる想定*となります。 インターネット広告の特長は、エリアやターゲットを細かく絞り込んで配信できる点と、クリック課金方式である点。御社に興味を持った人を効率よく集客でき、かつホームページを訪れた人の分だけ支払えばよいのがポイントです。

*算出条件=ディスプレイ広告を実施し、クリック単価を50円とした場合。お問合せ率は弊社調査による平均0.4%とした場合の数値。※あくまでも想定算出であり、結果を保障するものではありません。

メリット5:求人獲得のアシストにもなる

もし求人採用に課題をお持ちの場合は、ホームページの開設をお勧めします。その理由は、求職者のおよそ8割以上の方が、求人媒体を見て気になった会社のホームページを確認する傾向があるためです。

求人媒体は文字数が限られ、必要最低限の情報しか載っていません。そこでホームページを訪れて、応募に値する会社かどうか、会社の将来性や社風などの不足情報を補おうとしているのです。

ホームページをお持ちの場合は、経営理念や事業展望、施工実績、教育体制、先輩社員インタビューなどが掲載されているか、チェックしてみてください。

ホームページを持つ5つのデメリットと対策

ここまでホームページを持つことによるメリットをお伝えしましたが、同様にデメリットも存在します。ただし対策は可能で、逆にメリットへ転じる部分もあります。それでは、ひとつずつ見ていきましょう。

01 制作費が掛かる

ホームページの制作時には、お金が掛かります。とことん拘った作りにもできますが、その分コストがかかるケースもあります。

制作会社によっては、分割支払いが可能。月々の負担も減り、会計上も資産ではなく経費(損金)で落とせて節税にもなります。

02 エネルギーが必要

ホームページの制作会社はプロではありますが、御社を知り尽くした人間ではありません。 要望を伝える労力は、どうしても掛かります。

現場に追われて時間が取れない場合、どうしても制作期間は長引いてしまいます。ただし建設業界に知見のある制作会社であれば、ある程度の短縮も可能になります。

03 担当者が必要

更新したり、不具合発生時に対応できる担当者を置く必要があります。外部に委託するのも手ですが、指示やジャッジは必要です。

ブログや施工事例の更新を、スマートフォンで簡単にできるホームページもあります。また更新代行をサポート費用に含めている制作会社もありますので、このような運用面も含めた総合判断で選ぶと良いでしょう。

04 セキュリティのリスク

ホームページは世界とつながっているため、海外からの悪意を持った攻撃を受ける可能性があります。個人情報の漏えいリスクも必要です。

今やホームページのセキュリティは当たり前になっています。SSL化はもちろんのこと、スマホのアプリのように随時更新されるシステムだと、さらに安心できます。

05 競合と比較されてしまう

手軽に情報入手できる分、比較するのも簡単。工事費用を載せた場合、値段重視の顧客から価格で落とされてしまうケースもあります。

市場の原理から、これは避けられない課題です。逆に競合をしのぐ強みをアピールしたり、競合の弱みや隙を突くことで、他社の顧客を奪うことも可能。市場分析から相談できる制作会社を選ぶとよいでししょう。

このように、ホームページを構えるデメリットもいくつか存在しますが、それぞれの本質を理解し、きちんと対策のできる制作会社やホームページのシステムを選ぶことで、概ねのデメリットは解消できます。

ブラニューのホームページは、上記のデメリットを解消できる条件を持ち合わせています。詳細を知りたい方は、お気軽にお問い合わせ下さい!