人手不足と言われている建設業界ですが、建設業界の人材問題は人手が足りないだけではなく、「高齢化」という点も挙げられます。

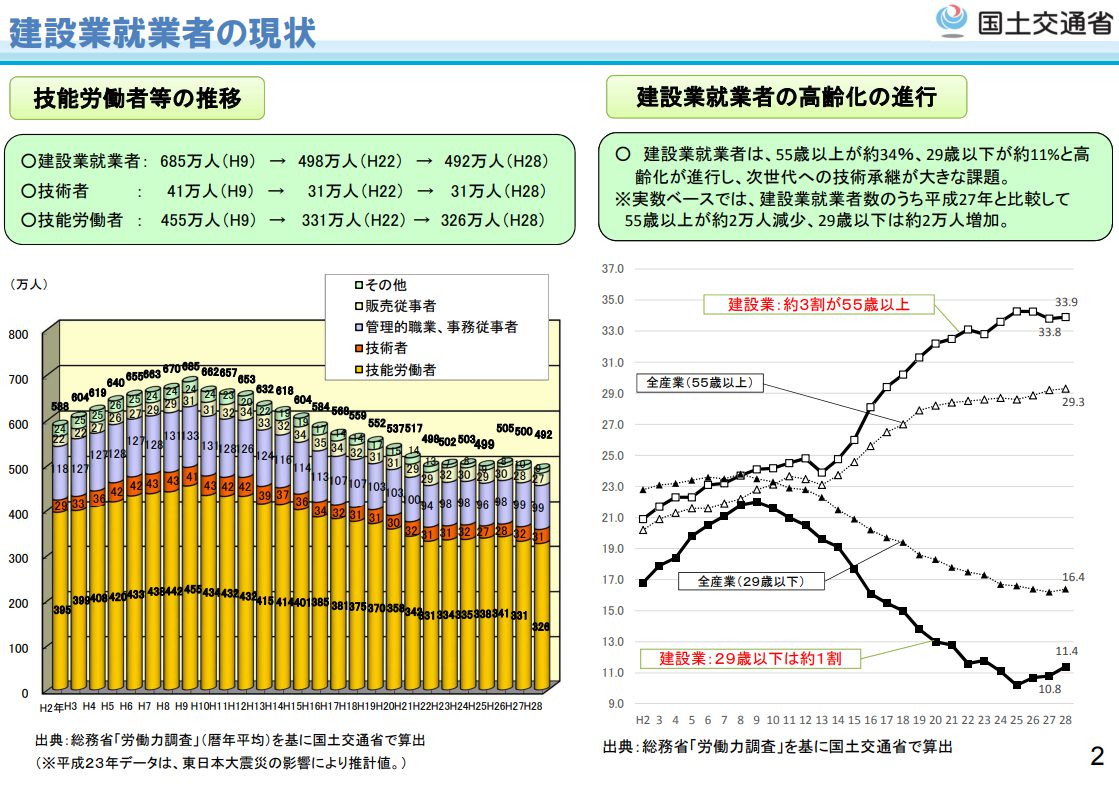

総務省が発表している建設業および建設工事従事者の現状の労働者分布を見ると、55歳以上が約34%、29歳以下11%というデータが出ています。年々若手人材が少なくなることにより高齢化が進んでいるのが現状です。

(出典:国土交通省「建設業および建設工事従事者の現状」より|https://www.mlit.go.jp/common/001179603.pdf)

本記事では、高齢化が進むことによる問題点と、高齢化による労働環境を解消するための方法をご紹介します。

高齢化によるデメリット

体力・体調面の課題

高齢者は体力や筋力、体調、記憶力、判断力などの面で若い世代と同じというわけにはいかず、健康面において様々なリスクを抱えている場合が多いです。

- 安全標識を増やすことで事前の事故防止策の徹底

- 年配(持病がある方)には、ヘルメット等にセーフティーステッカーを貼る

- 腰痛などの対策として健康器具の設置、定期的な通院の許可

など、従業員のケアに努める機会を増やす必要があります。

柔軟性に対する課題

実務経験を積み重ねてきた自負や経験・感による業務がルーチン化した結果、新しい取り組みに柔軟性を持って取り組めない可能性が高くなります。また、高齢の方の中にはITに対する柔軟性が低いケースもあり、パソコンやスマートフォン、業務管理ツールに対応していただけない可能性もあります。

給与が高くなる可能性

年齢を基準とした評価制度を多く導入している日本企業では、年齢が上がれば上がるほど給与が高くなります。もちろんその分会社としての貢献度合いが高ければ問題はありませんが、若手社員より給与が高いのに活躍の機会が少ないのであれば、費用対効果が悪くなってしまいます。

高齢者を雇用することで得られるメリット

組織全体が高齢化してしまうと上述のようなデメリットが生じる可能性があります。一方で高齢者を雇用することで得られるメリットについてご紹介いたします。

経験や人脈持った人が若手の成長に繋がる

豊富な経験や多様な人間関係を持つ高齢者を雇用すれば、企業の底力アップにつながります。

- 特定の業務に対する専門的な知識や業務をこなすスキル

- コミュニケーション能力や人脈、労働者としての経験

など、年齢が若い従業員にとって参考になる要素を提供することができます。

職場の活性化

年をとってもなお「働きたい」という意思を持ち、意欲的に働く従業員が現場にいることは、周囲のモチベーション向上に良い効果を発揮します。

また、マネジメントや業務の改善など、様々な事案を検討するにあたって、高齢者ならではの視点や考えを取り入れることで、組織の力を高めることができます。

高齢化問題を解消するための方法

特定の得意分野業務に専念させる

現場では、季節や天候関係なく長時間外での労働が強いられ、重たい資材を運搬や、機器を扱う必要があります。若いうちは問題ないかもしれませんが、高齢のメンバーには厳しいものがあります。

そのため、高齢のメンバーには体力仕事でなく、監督業務など、ベテランならではのスキルが活きる業務に専念してもらうことで、体力に課題のある方でも会社に貢献することができます。

生産性の向上

建設業に限らず、人口が減少している日本では、限られたリソースを最大限に活用し、大きな成果を生み出す取り組み、すなわち「生産性向上」を急務としています。

建設業ができる生産性向上の方法としては、

- ロボットを用いた溶接

- 内装ボード貼りロボット

- 移動式吊り足場

などがあります。

他の情報に関しては、一般社団法人日本建設業連合会が2018年に発表している建築省人化事例集から確認できます。

また、事務作業の業務効率化を支援するサービスもあります。弊社BRANU株式会社でも「CAREECON for WORK 施工管理」という施工管理ツールをリリースしています。

このサービスでは、

- 建設現場で必要な資料の共有

- 工程表の作成

- 現場写真・図面管理

- 掲示板機能

などを用いて、業務の効率化をサポートしています。

若手人材の採用強化

人からの紹介やハローワークなど、昔ながらの採用方法のみしか行っていない企業も多いとは思いますが、今は紹介だけでなくインターネットや求人媒体を活用して採用するのが一般的。特に近年の若者は、手元のスマートフォンだけで就職活動を済ませるケースも増えており、求人媒体もオンライン化が当たり前の時代になってきています。

また求人媒体のオンライン化に伴い、その「受け皿」としての自社ホームページの導入が進んでいます。その理由は求職者にとって、求人媒体だけでは応募に至るまでの情報が足りず、企業ホームページを調べて情報を得る傾向があるためです。

建設業界も例外ではなく、就職活動のオンライン化が進んでいます。また企業側も、受け皿としての専用の求人サイトを導入している企業も近年増えてきています。

例えば、弊社でオフィシャルホームページ制作+求人専用ホームページ制作を担当させていただいた「MSI」様は、創業時は2人の会社でしたが、求人専用サイトの導入でスタッフが10人に増え、これまで話があってもお断りしていた大型案件も請けることができるようになったことで、売上を5倍に増やせたそうです。

また、同じく弊社でホームページ制作と求人専用サイトを手掛けた「日本空調メンテナンス」様も、サイトを公開してから半年で希望する人数に達しています。

このように、求職者が来訪したWEBサイトに採用条件や企業の特徴、企業理念、会社の方針などがしっかり記載されていれば、求職者が興味を持って問い合わせをしてくる可能性が高まります。

おわりに

建設業界の高齢化問題についてお伝えしました。

確かにベテランの職人だからこその技能や知識は素晴らしいものではありますが、一方で会社全体が高齢化してしまっていることで業務が成り行かないのであれば、それは改善すべき問題です。

今いるメンバーを大切にしつつも新しい方法を模索する必要があります。